Benjamin Franklin

* 17.01.1706 in Boston, Massachusetts † 17. April 1790 in Philadelphia, Pennsylvania

Ein universeller Geist und unerschrockener Self-Made-Typ, der seiner Zeit voraus war. Sein Streben nach Wissen und Freiheit leitete seinen Lebensweg ebenso wie seine vielfältigen Tätigkeiten in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

Benjamin Franklin trug zur Gründung der University of Pennsylvania bei, setzte sich für mehr Sicherheit durch Straßenbeleuchtung ein, war Postmeister, Verleger, Drucker und erfand den Blitzableiter. Er unterstützte die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung in Amerika und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung wie auch die US-Verfassung tragen seine Signatur.

Geboren am 17. Januar 1706 in der Milk Street, Boston, als 8. von 10 Kindern der zweiten Ehe des Seifensieders Josiah Franklin und dessen Frau Abiah Folger. Insgesamt hatte Benjamin 16 Geschwister. Alle Kinder mussten schon im jungen Alter im elterlichen Geschäft mithelfen. Vielleicht war er deshalb kein guter Schüler und beschäftigte sich lieber mit anderen Themen als mit den schulischen Hausaufgaben. Später holte er mit viel Fleiß und Energie in einem Selbststudium den versäumten Unterrichtsstoff nach.

Franklin, der nur zwei Jahre die Schule besuchte, hatte gelernt, sich selbst zu helfen – und die richtigen Leute zu fragen. Im Fall der rätselhaft unterschiedlich langen Atlantiküberquerungen wandte er sich an seinen Cousin Timothy Folger, Kapitän eines Handelsschiffs. Als stellvertretender Generalpostmeister der amerikanischen Kolonien hatte Franklin festgestellt, dass Briefe aus England nach Amerika zwei Wochen länger auf dem Schiffsweg über den Atlantik unterwegs waren als Antworten darauf. Er war der erste, der den Golfstrom als einen „Fluss im Ozean“ beschrieb und kartografierte (1775). Er setzte sich dafür ein, diese Route gezielt zu nutzen, um die Postzustellung von Amerika nach Europa zu beschleunigen.

Benjamin Franklin war ein vielseitig interessierter und engagierter Mensch. Nicht nur wissenschaftliche Themen, sondern auch politische Entwicklungen in seiner Heimatstadt Boston wurden von ihm bearbeitet. Mit 17 Jahren verließ er zunächst seine Heimatstadt, um allein nach Philadelphia zu ziehen. Er landete stattdessen jedoch in London und beendete dort seine Lehre als Drucker. Mit Anfang 20 kehrte er nach Philadelphia zurück. Nach nur zwei weiteren Jahren gründete er dort eine eigene Druckerei und erhielt im Jahr darauf die Rechte für die Zeitung „Pennsylvania-Gazette“. Seine nächste geschäftliche Aktion war die Gründung einer Leihbücherei. 1736 gründete er die erste Feuerversicherungsgesellschaft. Mit 31 Jahren wurde er Oberpostmeister.

Mit 41 Jahren schrieb er das erste Mal über seine Elektrizitätsexperimente. Zur selben Zeit gründete er noch die erste Bürgerwehr. 1748 verkaufte er seine Druckerei. Sein Buch „Experimente und Beobachtungen der Elektrizität“ wurde 1751 in London veröffentlicht. Den Blitzableiter erfand er ein Jahr darauf. In seinen 50ern betrat Franklin auch das politische Parkett und er vertrat mehrere Jahre als Repräsentant die Pennsylvania-Versammlung. So war er es, der während eines Treffens in London die Zusammenschließung der Staaten in Nordamerika vorschlug.

1776, als 70 jähriger, verfasste und unterschrieb er die amerikanische Unabhängigkeitserklärung mit Thomas Jefferson. In den Folgejahren verhandelte er Bündnisse mit europäischen Ländern.

Quellen:

- Ernst-Christian Demisch (1995): Benjamin Franklin. Von einem, der auszog, die Welt zu verändern. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.

- https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/nawi.inst.251/Didactics/Geschichte_der_Elektrochemie/mittel/franklin.html

- https://www.tagesspiegel.de/wissen/heute-vor-248-jahren-benjamin-franklin-kartiert-den-golfstrom-9732155.html

- https://www.stern.de/gesellschaft/benjamin-franklin--er-entwirft-blitzableiter--kartiert-den-golfstrom---und-hebt-die-usa-aus-der-taufe-9470600.html

- https://www.mare.de/stromzahler-content-2413

- https://www.usa-info.net/usa-wiki/benjamin-franklin/

- https://klexikon.zum.de/wiki/Benjamin_Franklin

Ike Holtmann

Malcom McLean – der Erfinder des Containers

* 14.11.1913 in Maxton, North Carolina

† 25.05.2001 in New York City, New York

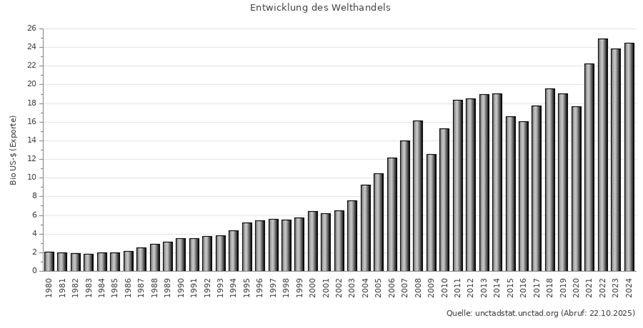

Malcolm McLean steht zunächst wie sinnbildhaft für die Verwirklichung des amerikanischen Traums „Vom Tellerwäscher zum Millionär“. Auch von Rückschlägen lässt er sich nicht beeindrucken und wird so nicht nur zum erfolgreichen Unternehmer und Milliardär, sondern auch zum Visionär, vor allem aber zum Erfinder des Containers, ohne den die enorme Entwicklung des Welthandels (Abb.2) bis heute nicht so erfolgreich verlaufen wäre. Im Herbst seines Lebens endet seine berufliche Karriere jedoch tragisch.

Abb.1 Malcom McLean

(Mitte der 1960er-Jahre)

Abb.2 Welthandel (eigene Darstellung)

In seinem Buch „Das Containerprinzip“ führt Alexander Klose aus, dass es drei verschiedene Legenden gebe, wie Malcolm McLean (1913-2001) auf die Container-Idee kam. Der Sohn eines Farmerehepaars aus North Carolina hatte sich hochgearbeitet. Zunächst stapelte er Dosen in einem Warenlager, danach arbeitete er in einer Tankstelle, bis er 1934 einen LKW kaufte und Transportunternehmer wurde. Bald hatte er acht Lastwagen, aber weil die lokale Textilindustrie, deren Produkte er hauptsächlich transportierte, in Schwierigkeiten geriet und aufgrund weiterer Probleme stand er im Herbst 1937 vor dem Ruin. Ihm blieb ein LKW, mit dem er an einem Morgen mit Baumwollballen im Hafen von Jersey City, New Jersey stand und den ganzen Tag auf die Entladung wartete, die hauptsächlich von Hand geschah. Da soll er – so die erste Legende - die Idee gehabt haben, dass einfach sein Anhänger komplett hochgehoben und auf das Schiff gestellt werden könnte. Eine andere Fassung lautet, dass er durch den Anblick der gestapelten Packungen Zigaretten in einem Zigarettenautomat inspiriert worden sei. Schließlich könnte es auch so gewesen sein, dass er 1955 durch den Biertransport seiner Firma McLean Trucking von Newark nach Miami kalkuliert haben soll, dass der Biertransport im Container 94% preiswerter als der Stückguttransport sei.

Jedenfalls hatte sein Unternehmen außerordentlich Erfolg und wuchs bis Anfang der 50er Jahre so stark, dass McLean mehr als 1000 LKWs besaß, die Waren an der Ostküste von Maine bis Texas beförderte. Da ihm der Seetransport günstiger erschien und er daran dachte, seine Containeridee umzusetzen, er aber keine Reederei fand, die ihm dabei helfen wollte, kaufte er sich kurzerhand eine Tankschifffahrtsgesellschaft, die Pan Atlantic Steamship, und bald darauf auch noch die Waterman Steamship Corporation mitsamt deren Frachtschiffen, Docks und Werften. Wegen der amerikanischen Kartellgesetze musste er seine Firma, die McLean Trucking Corporation, verkaufen, so dass er fortan statt als LKW-Transporteur nur noch als Schifffahrtsunternehmer tätig war.

Die Übernahme von Waterman ist etwas besonderes, weil McLean auch nach dem Firmenverkauf gar nicht genug Kapital zur Verfügung hatte und den Kauf zu mehr als 80% mit Krediten stützen musste. Diese Art der Übernahme nennt man Leveraged Buyout und sie war vermutlich die erste ihrer Art in der Wirtschaftsgeschichte.

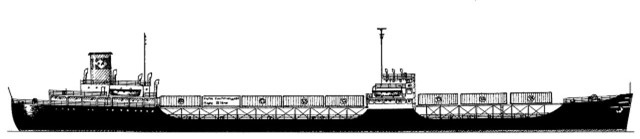

McLean konnte nun damit beginnen, seine Idee umzusetzen. Als erstes ließ er ein Tankschiff, die IDEAL X, umbauen, so dass 60 Trailer, anfangs noch mit Fahrgestell, (60 TEU) verladen werden konnten. Gleichzeitig konnte weiterhin Öl transportiert werden. Am 26. April 1956 ging dieses Schiff auf „Jungfernfahrt“, es ist der Beginn der Containerschifffahrt.

Abb.3 Die Ideal X

Die Entwicklung und Expansion ging rasch voran. Schon im Oktober 1957 eröffnete McLean an der US-Ostküste einen Liniendienst, der neun Häfen bediente, Mitte der 60er Jahre waren es dann ca. 25 Häfen entlang den amerikanischen Küsten und z.T. in der Karibik. Seit 1960 nannte er sein Unternehmen Sea-Land-Service, ein treffender Name. Auch andere Reedereien begannen mit dem Containerseetransport, so dass Mitte der 60er Jahre 171 Schiffe unterwegs waren. Einen Wachstumsschub stellte der Vietnamkrieg dar, die Containerschiffe waren nämlich bestens zur Versorgung der Truppen geeignet. Auch die Europäer fingen in der zweiten Hälfte der 60er Jahre an, Containerschiffe in Betrieb zu nehmen und die nötige Infrastruktur aufzubauen. Am 23. April 1966 überquerte McLeans FAIRLAND mit 255 Behältern an Bord den Atlantik und nahm den neuen transatlantischen Liniendienst auf, ein Meilenstein auf dem Weg zum globalisierten Handel mit Hilfe von Containern.

Ende der 70er Jahre stieg McLean bei Sea-Land aus und kaufte sich von dem Aktienerlös die U.S. Lines, eine traditionsreiche, aber angeschlagene Reederei. Er ließ Jumbo Econships bauen, das sind doppelt so große Containerschiffe. Sie sollten stets auf einer Strecke die weltweit wichtigsten Häfen abfahren und so immer die Welt umrunden, anstatt auf einer Route immer hin und zurückzufahren. Dieses Mal hatte McLean mit seiner Idee jedoch kein Glück. Die Schiffe waren zu groß und dadurch zu langsam. Das passte nicht in eine Zeit, in der es ölpreisbedingte wirtschaftliche Stagnation und Überkapazitäten gab. Im November 1986 ging das Unternehmen bankrott, es hatten sich 1,2 Milliarden Dollar Schulden angehäuft, zum damaligen Zeitpunkt die größte Firmenpleite in der U.S.-amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. McLean nahm das Scheitern und den Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen sehr persönlich. Beschämt über den Misserfolg zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und mied Journalisten.

Fünf Jahre später vollbrachte Malcom McLean eine Tat, die seine unbezwingbare unternehmerische Natur unterstrich. Im April 1991, im Alter von 78 Jahren, gründete er sein drittes großes Schifffahrtsunternehmen: Trailer Bridge, Inc.. Es war ein vergleichbar kleines Transportunternehmen mit mäßigem Erfolg.

Er starb am 25. Mai 2001 in New York an akuter Herzinsuffizienz. Nach seinem Tod nannte ihn das Forbes Magazine „einen der wenigen Männer, die die Welt verändert haben“.

Dieser Text ist bis auf die Einleitung, den Schluss und einigen anderen Abänderungen in meinem Buchbeitrag Globaler Handel und Verkehr am Beispiel des Containers (s.u.) zu finden. Inhaltlich basiert er auf den beiden Büchern von Klose und Witthöft.

Quellen:

- Klose, Alexander: Das Containerprinzip. Hamburg. 2009. S.87-95 und S.114-116

- Weißinger, Klaus: Globaler Handel und Verkehr am Beispiel des Containers. In: Keller, Gunter (Hrsg.): Aspekte der Globalisierung. Band 2. Kassel. 2016. S.23f

- Witthöft, Hans Jürgen: Giganten der Meere – Containerschiff. Hamburg. 2010. S.11-16

- Wikipedia

Bildnachweis:

- Abb.1: Malcom McLean von Maersk Line - Malcolm McLean at railing, Port Newark, 1957 (Wikipedia)

- Abb.2: Eigene Darstellung

- Abb.3: Ideal X von Karsten Kunibert (Wikipedia)

Klaus Weißinger

John Harrison – ein Uhrmacher revolutioniert die Schifffahrt

* 24.03.1693 in Foulby bei Wakefield, Yorkshire

† 24. März 1776 in London

John Harrison war ein Tischler und später genialer Uhrmacher, der sich im 18. Jahrhundert des noch ungelösten Problems der Bestimmung des Längengrads auf See annahm und dadurch die Schifffahrt sicherer machte. Er ist ein Sinnbild des Perfektionisten, der sich ein Leben lang erfolgreich einer Idee verschreibt.

Das Längengradproblem und seine Lösung

Im Gegensatz zu Breitengraden lassen sich Längengrade wegen der Drehbewegung der Erde nicht mit himmlischen Objekten bestimmen. Deshalb gab es bis ins 18. Jahrhundert hinein große Probleme in der Schifffahrt bei der Bestimmung der genauen Position, besonders bezüglich des Meridians, der oft eher geschätzt wurde. Nach wiederholten großen Verlusten an Schiffen beschloss das britische Parlament im Jahr 1714 den „Longitude Act“. Wer das Längengradproblem lösen würde, sollte einen Preis von zwanzigtausend Pfund Sterling erhalten, heutzutage mehrere Millionen Dollar. In ganz England wurde dies zum Tagesgespräch. Astronomen bemühten sich daraufhin jahrzehntelang darum, eine brauchbare Lösung am Himmel zu entdecken. Aus diesem Grund wurden königliche Sternwarten in Paris, London und Berlin erbaut. Das Parlament richtete eine Längengradkommission ein, die hochgradig mit Wissenschaftlern wie zum Beispiel Newton besetzt war, aber jahrzehntelang erschien kein Vorschlag so sinnvoll, dass die Kommission hätte zusammenkommen müssen … bis schließlich John Harrison erschien.

Kurzbiographie von John Harrison

1693 Geboren am 24. März als Ältestes von fünf Geschwistern. Über seine Kindheit und Jugend ist nicht viel bekannt. Von seinem Vater lernte John Harrison das Tischlerhandwerk.

1712 (19 J.) Er soll in seiner Jugend sehr wissbegierig gewesen sein. Als ein durchreisender Pfarrer ihm 1712 ein Buch über Mechanik schenkte, zeigte sich diese Eigenschaft darin, dass er es mehrmals von vorne bis hinten durcharbeitete.

1713 (20 J.) Er beschäftigte sich mit Uhren und baute seine erste Pendeluhr.

1722 Nachdem er im örtlichen Umfeld als Uhrenmacher etwas bekannt geworden war, bekam er den Auftrag, auf einem nahegelegenen Gut eine Turmuhr zu bauen. Sie läuft auch heute noch. Harrison verwendete zum ersten Mal ein öliges Hartholz, sodass die Uhr nicht wie andere geölt werden musste. Zum Einsatz kam auch die von ihm erfunden Grashopper-Hemmung, eine spezielle Hemmung für Pendeluhren (siehe gut gelungene Animation auf Wikipedia).

1727 Arbeit an dem speziellen Problem einer Schiffsuhr (Probleme mit Seegang, Ausdehnung der Metalle bei Wärme und Kälte). Seit 1530 gab es schon die Idee, mit Hilfe einer genauen Uhr an Bord eines Schiffes den Längengrad ermitteln zu können. Man musste nur die Zeit des Hafens mitnehmen und an Bord die wahre Ortszeit bestimmen. Der Zeitunterschied ergibt die Längengraddifferenz. Allerdings waren alle Uhren bisher viel zu ungenau, die Gang-Abweichung einer Uhr muss bei dieser Methode im einstelligen Sekundenbereich liegen.

1730 (37 J.) Harrison konnte in London George Graham begegnen, einen bedeutenden Uhrmacher, der auch Mitglied der Längengradkommission war. Harrison zeigte ihm seine Entwürfe, worauf Graham ihn mit einem großzügigen zinslosen Darlehen ausstattete, womit Harrison die nächsten fünf Jahre an seiner ersten Schiffsuhr arbeiten konnte.

1730-35 Arbeit an der H1 (seiner ersten Schiffsuhr)

1736 Der Durchbruch mit der H1

1736 Der Durchbruch mit der H1

Als Harrison die fertiggestellte H1 Graham vorführte, war dieser so begeistert davon, dass er ihm zur Erprobung eine Seefahrt auf der H.M.S Centurion nach Lissabon verschaffte. Harrison litt unter Seekrankheit, aber die H1 funktionierte genau – im Gegensatz zu den Kursberechnungen des Kapitäns, welche sich mehr als 60 Meilen unterschied.

1737 (44 J.) Aufgrund des Erfolges der H1 kam am 30.6.1737 die Längengradkommission zum ersten Mal zusammen. Alle anwesenden Mitglieder lobten die Uhr und wollten ihr die Testfahrt in die Karibik bewilligen, die zur Erlangung des Preises Bedingung war. Nur einer der Anwesenden zeigte sich kritisch: Harrison selbst! Er hatte Ideen für eine noch bessere Uhr und wollte statt einer H1-Reise lieber finanzielle Unterstützung für den Bau einer neuen Schiffsuhr.

1741 (48 J.) Fertigstellung der H2

1741 (48 J.) Fertigstellung der H2

Die gegenüber der H1 verbesserte H2 stellte Harrison, der inzwischen in London lebte, der Längengradkommission vor, die wiederum überaus zufrieden mit der Uhr war, die alle Vorabtests mit Bravour bestanden hatte. Aber wieder war Harrison unzufrieden, er wollte erneut eine verbesserte Uhr bauen. Noch einmal bekam er finanzielle Unterstützung für sein Vorhaben.

1760 (67 J.) Fertigstellung der H3

1760 (67 J.) Fertigstellung der H3

Tatsächlich brauchte Harrison für die Fertigstellung der H3 19 Jahre!

Dabei machte er zwei auch heute noch bedeutende Erfindungen: das Kugellager und den Bimetallstreifen. Unzählige Tests bei allen möglichen Temperaturen und Bewegungen nahmen viel Zeit in Anspruch.

Und doch sollte auch die H3 nicht die Gewinneruhr werden!

1755 Fünf Jahre vor der Fertigstellung der H3 erwähnte Harrison eine neue Uhr.

1759 Fertigstellung der H4

1759 Fertigstellung der H4

Noch vor der endgültigen Fertigstellung der H3 konnte Harrison die H4 vorlegen, es war ein völlig anderer Typus!

1761/62 Die Längengradkommission schickte nun die H4 nach Jamaika und die H4 verlor nach 81 Tagen auf See nur 5 Sekunden! Auf dem Äquator entspräche diese Abweichung einer Distanz von 2,3 km. Übrigens hat eine hochpräzise mechanische Uhr heutzutage eine Ganggenauigkeit von 2 bis 4 Sekunden – am Tag! Die Anforderungen der Längengradkommission waren erfüllt. Da die Kommission allerdings inzwischen auch aus ehrgeizigen Astronomen bestand, die selbst gern den Preis gewonnen hätten, wurde die offizielle Bestätigung hinausgeschoben. Harrison musste mehrfach seine Uhr vor der Kommission auseinanderbauen, seine Pläne hergeben und schließlich wurde eine erneute Fahrt verlangt.

1764 (71 J.) Die H4 musste erneut auf eine längere Seereise, diesmal nach Barbados. Aber auch diese Reise war ein voller Erfolg.

1773 Sieben Jahre lang gab es weitere Verzögerungen, bis sich schließlich König Georg III für die Verleihung einsetzte. Harrison bekam noch 8750 Pfund ausbezahlt, die Differenz hatte er schon vorab erhalten für den Bau der H1 bis H5 (letztere hatte er inzwischen auch noch gebaut). Harrison war nun 80 Jahre alt geworden!

1776 (83 J.) Am 24. März, seinem Geburtstag, stirbt Harrison.

Seine H4 wurde von verschiedenen Uhrmachern nachgebaut und bescherte der Schifffahrt endlich eine sichere Positionsbestimmung.

Literatur:

Sobel, Dava / Andrewes, William J. H.: Längengrad – Die illustrierte Ausgabe. Berlin 2010

- Bitte beachten: Manche Ausgaben gibt es leider auch ohne Illustrationen. Gerade aber die vielen Fotos sind von einer ganz anderen Qualität als die hier wegen dem Urheberrecht verwendeten. Auch die ausführliche Beschreibung des Themas ist sehr lesenswert.

Bildnachweis:

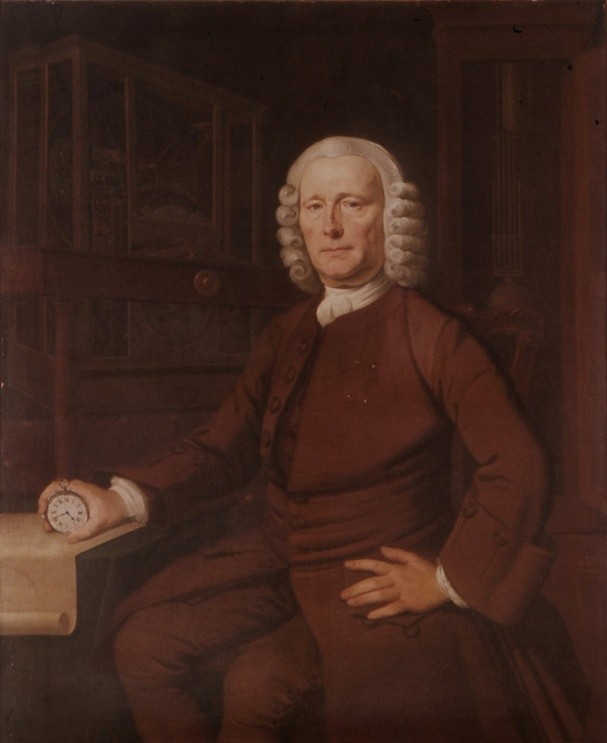

- Abb.1: John Harrison von Thomas King († etwa 1796) – http://www.worldtempus.ch/images/john_harrison.jpg (Wikipedia)

- H1: Von Phantom Photographer (Wikipedia)

- H2: Von Jonathan Cardy (Wikipedia)

- H3: Von Bin im Garten (Wikipedia)

- H4: Von Colonel Warden (Wikipedia)

Klaus Weißinger

Zum Erzählen von Biographien im Geographieunterricht der Oberstufe

Es hat sich bewährt, in den Geographie-Oberstufenepochen jeweils mindestens eine (Kurz-)Biographie von Entdecker:innen, Forscher:innen usw. zu erzählen. Es genügt schon, wenn eine oder vielleicht sogar zwei Biographien in einer Epoche vorgestellt werden.

An einer zu dem Epochenthema passenden Biographie kann deutlich werden, wie bestimmte Haltungen, Initiativen, Fertigkeiten, Schicksalsfügungen in Verbindung mit neuem Denken zu etwas führen können, was es bisher in dieser Weise noch nicht gab. Dabei sollen zwar auf der einen Seite auch Fakten vermittelt werden, aber wesentlicher ist es, etwas Typisches, Charakteristisches herauszuarbeiten, was sich in einem erstaunlichen Geschehnis, einer Entdeckung oder in einer Anekdote wie durch ein Okular gesehen verdeutlicht bzw. versinnbildlicht. Überhaupt ist es selbst für Oberstufenschüler:innen von Gewinn, wenn nicht nur das klare Denken über die Darstellung von Sachverhalten angesprochen wird, sondern sich auch Fantasie und Gefühle betätigen. Deshalb ist es von Vorteil, auch bildhaftes Erzählen zu pflegen. Die dabei entstehenden Gefühle verbinden sich mit den gewonnenen Erkenntnissen und so wird das Erzählte deutlich einprägsamer.

Sicherlich könnte man solch ein Vorhaben auch als ein Referat vergeben. Pädagogisch wertvoller ist es aber, wenn die Lehrkraft diese Aufgabe unternimmt. Am besten ist dabei das möglichst freie Erzählen, für welches hier eine Lanze gebrochen werden soll:

In der Erziehungskunst September 2024, S. 12-14 erschien ein Interview von Anne Brockmann mit Margareta Leber, Klaus Pasedag und Klaus Weißinger («Vorlesen ist ein Monolog, Erzählen aber ein Dialog»). Die drei plädieren darin für das freie Erzählen bei Klassenlehrern, aber eben auch bei Oberstufenlehrern:

Bei den Jugendlichen sei dann das Urteilsvermögen so weit ausgebildet, dass die Erzählungen zum Beispiel die Naturgesetze berücksichtigen müssten. Biografien seien dafür besonders geeignet. Denn die Schüler:innen suchten nach Identifikationsfiguren, nach Vorbildern für das Ringen um den eigenen Weg und den Umgang mit Krisen, erlebt Weißinger. (…) Ob eine Geschichte erzählt oder gelesen wird, macht für die drei [Interviewten] einen bedeutenden Unterschied. «Wenn ich erzähle, habe ich die Geschichte in mir. Ich bin mit der Geschichte verbunden und verbinde mich über die Geschichte auch mit den Kindern. Gehe auf sie und ihre Reaktionen ein, passe meine Erzählung daran an. Erzählen heißt immer auch, etwas von sich selbst preiszugeben», fasst es Leber zusammen. Weißinger wird noch deutlicher und sagt: «Vorlesen kann ich auch, ohne wirklich dabei zu sein. Vorlesen ist deshalb ein Monolog, Erzählen aber ein Dialog.»

Das freie Erzählen sollte man als Ideal betrachten. In der Oberstufe ist es kein Problem, wenn man zur Unterstützung Notizen zur Hand nimmt mit Jahreszahlen, Zitaten usw. Sowieso ist der Duktus ein anderer. Die Oberstufenschüler müssen nicht mehr vollständig in die Erzählung eintauchen, sondern sie sollen sich parallel Notizen machen, die sie dann direkt nach der Erzählung oder als Hausaufgabe zu einer Zusammenfassung ausarbeiten. Das Training des Mitschreibens und eigenständigen Zusammenfassens ist allgemein eine wichtige Übung in der Oberstufe, insbesondere auch in Zeiten der KI.

Klaus Weißinger