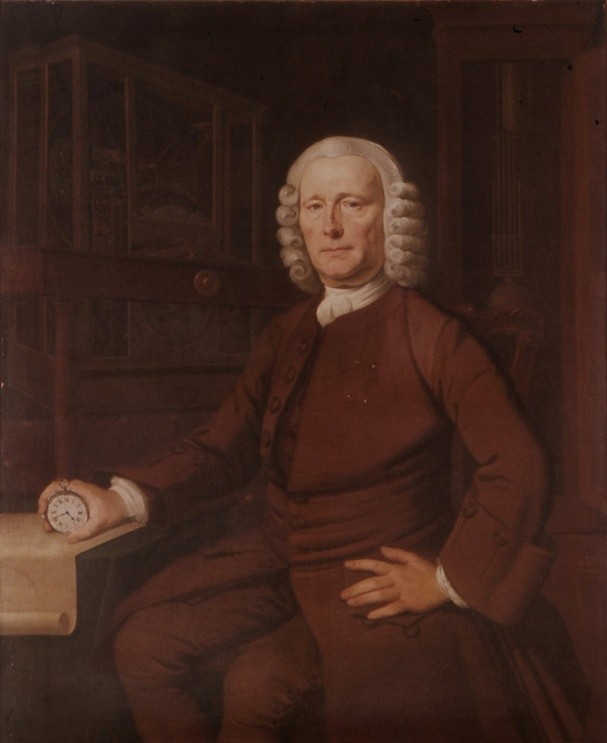

John Harrison – ein Uhrmacher revolutioniert die Schifffahrt

* 24.03.1693 in Foulby bei Wakefield, Yorkshire

† 24. März 1776 in London

John Harrison war ein Tischler und später genialer Uhrmacher, der sich im 18. Jahrhundert des noch ungelösten Problems der Bestimmung des Längengrads auf See annahm und dadurch die Schifffahrt sicherer machte. Er ist ein Sinnbild des Perfektionisten, der sich ein Leben lang erfolgreich einer Idee verschreibt.

Das Längengradproblem und seine Lösung

Im Gegensatz zu Breitengraden lassen sich Längengrade wegen der Drehbewegung der Erde nicht mit himmlischen Objekten bestimmen. Deshalb gab es bis ins 18. Jahrhundert hinein große Probleme in der Schifffahrt bei der Bestimmung der genauen Position, besonders bezüglich des Meridians, der oft eher geschätzt wurde. Nach wiederholten großen Verlusten an Schiffen beschloss das britische Parlament im Jahr 1714 den „Longitude Act“. Wer das Längengradproblem lösen würde, sollte einen Preis von zwanzigtausend Pfund Sterling erhalten, heutzutage mehrere Millionen Dollar. In ganz England wurde dies zum Tagesgespräch. Astronomen bemühten sich daraufhin jahrzehntelang darum, eine brauchbare Lösung am Himmel zu entdecken. Aus diesem Grund wurden königliche Sternwarten in Paris, London und Berlin erbaut. Das Parlament richtete eine Längengradkommission ein, die hochgradig mit Wissenschaftlern wie zum Beispiel Newton besetzt war, aber jahrzehntelang erschien kein Vorschlag so sinnvoll, dass die Kommission hätte zusammenkommen müssen … bis schließlich John Harrison erschien.

Kurzbiographie von John Harrison

1693 Geboren am 24. März als Ältestes von fünf Geschwistern. Über seine Kindheit und Jugend ist nicht viel bekannt. Von seinem Vater lernte John Harrison das Tischlerhandwerk.

1712 (19 J.) Er soll in seiner Jugend sehr wissbegierig gewesen sein. Als ein durchreisender Pfarrer ihm 1712 ein Buch über Mechanik schenkte, zeigte sich diese Eigenschaft darin, dass er es mehrmals von vorne bis hinten durcharbeitete.

1713 (20 J.) Er beschäftigte sich mit Uhren und baute seine erste Pendeluhr.

1722 Nachdem er im örtlichen Umfeld als Uhrenmacher etwas bekannt geworden war, bekam er den Auftrag, auf einem nahegelegenen Gut eine Turmuhr zu bauen. Sie läuft auch heute noch. Harrison verwendete zum ersten Mal ein öliges Hartholz, sodass die Uhr nicht wie andere geölt werden musste. Zum Einsatz kam auch die von ihm erfunden Grashopper-Hemmung, eine spezielle Hemmung für Pendeluhren (siehe gut gelungene Animation auf Wikipedia).

1727 Arbeit an dem speziellen Problem einer Schiffsuhr (Probleme mit Seegang, Ausdehnung der Metalle bei Wärme und Kälte). Seit 1530 gab es schon die Idee, mit Hilfe einer genauen Uhr an Bord eines Schiffes den Längengrad ermitteln zu können. Man musste nur die Zeit des Hafens mitnehmen und an Bord die wahre Ortszeit bestimmen. Der Zeitunterschied ergibt die Längengraddifferenz. Allerdings waren alle Uhren bisher viel zu ungenau, die Gang-Abweichung einer Uhr muss bei dieser Methode im einstelligen Sekundenbereich liegen.

1730 (37 J.) Harrison konnte in London George Graham begegnen, einen bedeutenden Uhrmacher, der auch Mitglied der Längengradkommission war. Harrison zeigte ihm seine Entwürfe, worauf Graham ihn mit einem großzügigen zinslosen Darlehen ausstattete, womit Harrison die nächsten fünf Jahre an seiner ersten Schiffsuhr arbeiten konnte.

1730-35 Arbeit an der H1 (seiner ersten Schiffsuhr)

1736 Der Durchbruch mit der H1

1736 Der Durchbruch mit der H1

Als Harrison die fertiggestellte H1 Graham vorführte, war dieser so begeistert davon, dass er ihm zur Erprobung eine Seefahrt auf der H.M.S Centurion nach Lissabon verschaffte. Harrison litt unter Seekrankheit, aber die H1 funktionierte genau – im Gegensatz zu den Kursberechnungen des Kapitäns, welche sich mehr als 60 Meilen unterschied.

1737 (44 J.) Aufgrund des Erfolges der H1 kam am 30.6.1737 die Längengradkommission zum ersten Mal zusammen. Alle anwesenden Mitglieder lobten die Uhr und wollten ihr die Testfahrt in die Karibik bewilligen, die zur Erlangung des Preises Bedingung war. Nur einer der Anwesenden zeigte sich kritisch: Harrison selbst! Er hatte Ideen für eine noch bessere Uhr und wollte statt einer H1-Reise lieber finanzielle Unterstützung für den Bau einer neuen Schiffsuhr.

1741 (48 J.) Fertigstellung der H2

1741 (48 J.) Fertigstellung der H2

Die gegenüber der H1 verbesserte H2 stellte Harrison, der inzwischen in London lebte, der Längengradkommission vor, die wiederum überaus zufrieden mit der Uhr war, die alle Vorabtests mit Bravour bestanden hatte. Aber wieder war Harrison unzufrieden, er wollte erneut eine verbesserte Uhr bauen. Noch einmal bekam er finanzielle Unterstützung für sein Vorhaben.

1760 (67 J.) Fertigstellung der H3

1760 (67 J.) Fertigstellung der H3

Tatsächlich brauchte Harrison für die Fertigstellung der H3 19 Jahre!

Dabei machte er zwei auch heute noch bedeutende Erfindungen: das Kugellager und den Bimetallstreifen. Unzählige Tests bei allen möglichen Temperaturen und Bewegungen nahmen viel Zeit in Anspruch.

Und doch sollte auch die H3 nicht die Gewinneruhr werden!

1755 Fünf Jahre vor der Fertigstellung der H3 erwähnte Harrison eine neue Uhr.

1759 Fertigstellung der H4

1759 Fertigstellung der H4

Noch vor der endgültigen Fertigstellung der H3 konnte Harrison die H4 vorlegen, es war ein völlig anderer Typus!

1761/62 Die Längengradkommission schickte nun die H4 nach Jamaika und die H4 verlor nach 81 Tagen auf See nur 5 Sekunden! Auf dem Äquator entspräche diese Abweichung einer Distanz von 2,3 km. Übrigens hat eine hochpräzise mechanische Uhr heutzutage eine Ganggenauigkeit von 2 bis 4 Sekunden – am Tag! Die Anforderungen der Längengradkommission waren erfüllt. Da die Kommission allerdings inzwischen auch aus ehrgeizigen Astronomen bestand, die selbst gern den Preis gewonnen hätten, wurde die offizielle Bestätigung hinausgeschoben. Harrison musste mehrfach seine Uhr vor der Kommission auseinanderbauen, seine Pläne hergeben und schließlich wurde eine erneute Fahrt verlangt.

1764 (71 J.) Die H4 musste erneut auf eine längere Seereise, diesmal nach Barbados. Aber auch diese Reise war ein voller Erfolg.

1773 Sieben Jahre lang gab es weitere Verzögerungen, bis sich schließlich König Georg III für die Verleihung einsetzte. Harrison bekam noch 8750 Pfund ausbezahlt, die Differenz hatte er schon vorab erhalten für den Bau der H1 bis H5 (letztere hatte er inzwischen auch noch gebaut). Harrison war nun 80 Jahre alt geworden!

1776 (83 J.) Am 24. März, seinem Geburtstag, stirbt Harrison.

Seine H4 wurde von verschiedenen Uhrmachern nachgebaut und bescherte der Schifffahrt endlich eine sichere Positionsbestimmung.

Literatur:

Sobel, Dava / Andrewes, William J. H.: Längengrad – Die illustrierte Ausgabe. Berlin 2010

- Bitte beachten: Manche Ausgaben gibt es leider auch ohne Illustrationen. Gerade aber die vielen Fotos sind von einer ganz anderen Qualität als die hier wegen dem Urheberrecht verwendeten. Auch die ausführliche Beschreibung des Themas ist sehr lesenswert.

Bildnachweis:

- Abb.1: John Harrison von Thomas King († etwa 1796) – http://www.worldtempus.ch/images/john_harrison.jpg (Wikipedia)

- H1: Von Phantom Photographer (Wikipedia)

- H2: Von Jonathan Cardy (Wikipedia)

- H3: Von Bin im Garten (Wikipedia)

- H4: Von Colonel Warden (Wikipedia)

Klaus Weißinger