Malcom McLean – der Erfinder des Containers

* 14.11.1913 in Maxton, North Carolina

† 25.05.2001 in New York City, New York

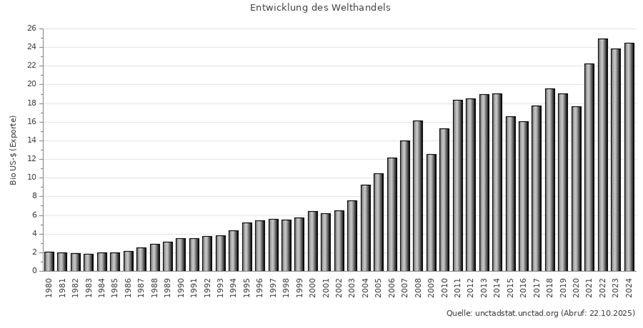

Malcolm McLean steht zunächst wie sinnbildhaft für die Verwirklichung des amerikanischen Traums „Vom Tellerwäscher zum Millionär“. Auch von Rückschlägen lässt er sich nicht beeindrucken und wird so nicht nur zum erfolgreichen Unternehmer und Milliardär, sondern auch zum Visionär, vor allem aber zum Erfinder des Containers, ohne den die enorme Entwicklung des Welthandels (Abb.2) bis heute nicht so erfolgreich verlaufen wäre. Im Herbst seines Lebens endet seine berufliche Karriere jedoch tragisch.

Abb.1 Malcom McLean

(Mitte der 1960er-Jahre)

Abb.2 Welthandel (eigene Darstellung)

In seinem Buch „Das Containerprinzip“ führt Alexander Klose aus, dass es drei verschiedene Legenden gebe, wie Malcolm McLean (1913-2001) auf die Container-Idee kam. Der Sohn eines Farmerehepaars aus North Carolina hatte sich hochgearbeitet. Zunächst stapelte er Dosen in einem Warenlager, danach arbeitete er in einer Tankstelle, bis er 1934 einen LKW kaufte und Transportunternehmer wurde. Bald hatte er acht Lastwagen, aber weil die lokale Textilindustrie, deren Produkte er hauptsächlich transportierte, in Schwierigkeiten geriet und aufgrund weiterer Probleme stand er im Herbst 1937 vor dem Ruin. Ihm blieb ein LKW, mit dem er an einem Morgen mit Baumwollballen im Hafen von Jersey City, New Jersey stand und den ganzen Tag auf die Entladung wartete, die hauptsächlich von Hand geschah. Da soll er – so die erste Legende - die Idee gehabt haben, dass einfach sein Anhänger komplett hochgehoben und auf das Schiff gestellt werden könnte. Eine andere Fassung lautet, dass er durch den Anblick der gestapelten Packungen Zigaretten in einem Zigarettenautomat inspiriert worden sei. Schließlich könnte es auch so gewesen sein, dass er 1955 durch den Biertransport seiner Firma McLean Trucking von Newark nach Miami kalkuliert haben soll, dass der Biertransport im Container 94% preiswerter als der Stückguttransport sei.

Jedenfalls hatte sein Unternehmen außerordentlich Erfolg und wuchs bis Anfang der 50er Jahre so stark, dass McLean mehr als 1000 LKWs besaß, die Waren an der Ostküste von Maine bis Texas beförderte. Da ihm der Seetransport günstiger erschien und er daran dachte, seine Containeridee umzusetzen, er aber keine Reederei fand, die ihm dabei helfen wollte, kaufte er sich kurzerhand eine Tankschifffahrtsgesellschaft, die Pan Atlantic Steamship, und bald darauf auch noch die Waterman Steamship Corporation mitsamt deren Frachtschiffen, Docks und Werften. Wegen der amerikanischen Kartellgesetze musste er seine Firma, die McLean Trucking Corporation, verkaufen, so dass er fortan statt als LKW-Transporteur nur noch als Schifffahrtsunternehmer tätig war.

Die Übernahme von Waterman ist etwas besonderes, weil McLean auch nach dem Firmenverkauf gar nicht genug Kapital zur Verfügung hatte und den Kauf zu mehr als 80% mit Krediten stützen musste. Diese Art der Übernahme nennt man Leveraged Buyout und sie war vermutlich die erste ihrer Art in der Wirtschaftsgeschichte.

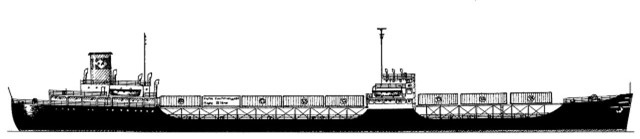

McLean konnte nun damit beginnen, seine Idee umzusetzen. Als erstes ließ er ein Tankschiff, die IDEAL X, umbauen, so dass 60 Trailer, anfangs noch mit Fahrgestell, (60 TEU) verladen werden konnten. Gleichzeitig konnte weiterhin Öl transportiert werden. Am 26. April 1956 ging dieses Schiff auf „Jungfernfahrt“, es ist der Beginn der Containerschifffahrt.

Abb.3 Die Ideal X

Die Entwicklung und Expansion ging rasch voran. Schon im Oktober 1957 eröffnete McLean an der US-Ostküste einen Liniendienst, der neun Häfen bediente, Mitte der 60er Jahre waren es dann ca. 25 Häfen entlang den amerikanischen Küsten und z.T. in der Karibik. Seit 1960 nannte er sein Unternehmen Sea-Land-Service, ein treffender Name. Auch andere Reedereien begannen mit dem Containerseetransport, so dass Mitte der 60er Jahre 171 Schiffe unterwegs waren. Einen Wachstumsschub stellte der Vietnamkrieg dar, die Containerschiffe waren nämlich bestens zur Versorgung der Truppen geeignet. Auch die Europäer fingen in der zweiten Hälfte der 60er Jahre an, Containerschiffe in Betrieb zu nehmen und die nötige Infrastruktur aufzubauen. Am 23. April 1966 überquerte McLeans FAIRLAND mit 255 Behältern an Bord den Atlantik und nahm den neuen transatlantischen Liniendienst auf, ein Meilenstein auf dem Weg zum globalisierten Handel mit Hilfe von Containern.

Ende der 70er Jahre stieg McLean bei Sea-Land aus und kaufte sich von dem Aktienerlös die U.S. Lines, eine traditionsreiche, aber angeschlagene Reederei. Er ließ Jumbo Econships bauen, das sind doppelt so große Containerschiffe. Sie sollten stets auf einer Strecke die weltweit wichtigsten Häfen abfahren und so immer die Welt umrunden, anstatt auf einer Route immer hin und zurückzufahren. Dieses Mal hatte McLean mit seiner Idee jedoch kein Glück. Die Schiffe waren zu groß und dadurch zu langsam. Das passte nicht in eine Zeit, in der es ölpreisbedingte wirtschaftliche Stagnation und Überkapazitäten gab. Im November 1986 ging das Unternehmen bankrott, es hatten sich 1,2 Milliarden Dollar Schulden angehäuft, zum damaligen Zeitpunkt die größte Firmenpleite in der U.S.-amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. McLean nahm das Scheitern und den Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen sehr persönlich. Beschämt über den Misserfolg zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und mied Journalisten.

Fünf Jahre später vollbrachte Malcom McLean eine Tat, die seine unbezwingbare unternehmerische Natur unterstrich. Im April 1991, im Alter von 78 Jahren, gründete er sein drittes großes Schifffahrtsunternehmen: Trailer Bridge, Inc.. Es war ein vergleichbar kleines Transportunternehmen mit mäßigem Erfolg.

Er starb am 25. Mai 2001 in New York an akuter Herzinsuffizienz. Nach seinem Tod nannte ihn das Forbes Magazine „einen der wenigen Männer, die die Welt verändert haben“.

Dieser Text ist bis auf die Einleitung, den Schluss und einigen anderen Abänderungen in meinem Buchbeitrag Globaler Handel und Verkehr am Beispiel des Containers (s.u.) zu finden. Inhaltlich basiert er auf den beiden Büchern von Klose und Witthöft.

Quellen:

- Klose, Alexander: Das Containerprinzip. Hamburg. 2009. S.87-95 und S.114-116

- Weißinger, Klaus: Globaler Handel und Verkehr am Beispiel des Containers. In: Keller, Gunter (Hrsg.): Aspekte der Globalisierung. Band 2. Kassel. 2016. S.23f

- Witthöft, Hans Jürgen: Giganten der Meere – Containerschiff. Hamburg. 2010. S.11-16

- Wikipedia

Bildnachweis:

- Abb.1: Malcom McLean von Maersk Line - Malcolm McLean at railing, Port Newark, 1957 (Wikipedia)

- Abb.2: Eigene Darstellung

- Abb.3: Ideal X von Karsten Kunibert (Wikipedia)

Klaus Weißinger